| 한국문화의 原形을 찾아서 | ||||

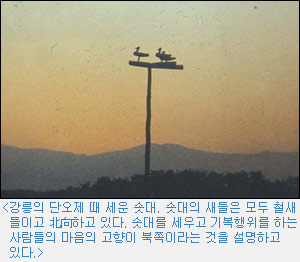

러시아 바이칼 지방의 원주민들은 한국사람의 모습과 똑같은 북방계 몽골로이드(Mongoloid)이다. 브리야트族과 에벵키族이 주력 인구이다. 지금은 舊러시아와 소련시대를 거치면서 슬라브族들이 많이 이주해 와서 동양인들과 서양인들이 섞여서 살고 있고 간혹 코사크族도 만날 수 있지만 역시 원주민들은 유목과 수렵에 의존하여 살던 동양계 인종들이다. 이 지역 사람들의 정신세계는 샤먼(薩滿, Shaman)을 중심으로 형성되어 있다. 샤먼, 즉 무당은 원래 에벵키族의 말이다. 야쿠티아에서 남자 무당은 「어윤」이라고 부르고, 여자 무당은 「우다간」이라고 발음한다. 하늘세계와 지하세계를 모두 통할 수 있는 능력을 가진 인간을 뜻한다.  바이칼과 북쪽의 야쿠티아 지방의 토착문화에 관하여 기초지식을 얻으려면 우선 노보시비르스크를 찾아가야 한다. 우랄지방에 있는 노보시비르스크에 있는 러시아 아카데미 시베리아 지부는 박사급 학자들 수백 명이 연구하고 있는 대규모 연구 센터이다. 여기서 우랄 동쪽의 시베리아 전역과 극동까지의 인문학과 자연과학연구를 관장하고 있다. 알타이, 바이칼은 물론 북극지방까지 모두 이곳 과학자들의 연구대상이기 때문에 나도 우선 여기에 들러 기존의 연구성과와 현지조사에 대한 협조를 받을 수 있었다. 고고학 민족학 연구소를 방문하여 소장인 안드레이 데레비안코 박사와 해후를 하고 민족학자를 소개받았다. 이스마일 게누에브라는 중년의 학자가 친절하게 시베리아 문화에 대하여 설명해 주었다. 나의 관심은 첫째, 알타이 고원부터 바이칼, 북극지방의 야쿠트까지의 지역에 사는 주민들이 청동기시대 이래로 어떤 환경 속에서 살아왔는지 살펴보는 것이고, 두 번째는 역사시대에 들어와 중국 세력, 특히 漢(한:BC 202~AD 220)나라의 세력확대가 변변한 왕조를 갖지 못했던 북쪽 초원에 살던 여러 민족들에게 어떤 영향을 주었는지 유물이나 풍습의 변화로 읽어내고 싶은 것이었다. 그 기간이 바로 한반도에 고대 왕국들이 태동하고 주민의 유입이 왕성하던 기간과 겹치기 때문이다. 나는 이 글에서 알타이지역부터 바이칼을 지나 북쪽 툰드라까지 퍼져 있던 민족들의 토착문화를 통칭하여 알타이 문화라고 편의상 부르기로 한다. 그 이유는 거창한 것이 아니고 이 지역의 모든 주민들이 사용하고 있는 언어가 광의의 개념으로 알타이語에 속하기 때문이다. 한국어가 알타이 語群에 속한다는 얘기는 앞서 말하였다. 그렇기 때문에 한국문화의 原形(원형)이랄까 文化因子(문화인자)랄까 하는 것들을 찾아내려면 우선 연구해야 하는 지역이 바로 이 넓고 추운 초원지대(Steppe)와 자작나무로 하늘이 가려있는 삼림지대(Taiga)의 토착문화일 수밖에 없다는 중간결론에 도달한다. 게누에브 박사는 민족학자이지만 고고학에도 조예가 깊어 내게 많은 정보를 주었다. 원래 러시아의 고고학은 민속학 또는 민족학과 따로 떼어 연구하지 않는 전통이 있다. 그 이유는 시베리아에 살고 있는 원주민들의 현재의 문화가 고고학 시대의 문화에서 별로 발전하지 못한 지역이 많기 때문이다. 고고학 연구의 한 방법론에 의하면 과거인의 생활을 유추하기 위해서는 현대의 원시사회(Modern Primitive Society)의 생활상을 관찰한다. 문명과 떨어져 살고 있는 원시사회의 모습이 과거 인류의 생활상을 보여주고 있다는 것이다. 비슷한 이론으로 언어학에서는 年代 地域(연대 지역) 가설이라는 것이 있다. 어떤 문화의 핵심 어휘가 인간의 이동에 따라 고향으로부터 멀리 퍼져나가고 나서 세월이 흐르면 고향의 어휘는 바뀌었는데 퍼져나간 지역에서는 옛날 어휘가 그대로 살아 있다는 이론이다. 이야기가 조금 옆으로 나갔지만 한국고대사의 여러 문화양상을 해석하려면 한국인과 비슷한 언어들을 사용하고 있는 현대의 원시사회 주민들을 만나 보아야 할 필요성이 절실하다. 현대문명에 덜 오염된 시베리아 오지에 살고 있는 알타이 諸族(제족)들의 현대의 사회상을 관찰하다 보면 의외로 고대 한국인들이 남겨놓은 문물을 해석할 수 있을지도 모른다는 기대감이 있다. 게누에브 박사는 나에게 오브(Ob)江 유역에 사는 한티族에 관한 영화를 보여주었다. 「마지막 샤먼」이라는 다큐멘터리였다. <江의 精靈은 여인이다. 그 여인을 위로하는 굿을 강변에서 한다. 나무로 깎은 인형들과 사슴모양의 조각들에게 절을 하고 통나무집에 잘 보관한다. 소나무에 헝겊을 주렁주렁 달고 샤먼이 무수하게 절을 한다. 백색 천은 물(水), 적색 천은 불(火)을 의미한다. 공물로 빵을 놓는다. 사슴을 잡아 제물로 쓴다. 그리고 나무에 여러 번 허리 굽혀 절을 한다. 나무 위에 밧줄을 던져 올려 천신(가족신)과 교감한다. 최후에 사슴고기를 삶아 공물로 바친다> 이 영화 내용 중 우리 민속에서도 흔하게 보이는 堂木(당목)과 幣帛(폐백)이 특별하게 나의 관심을 끌었다. 우리나라에서 무당이 제를 지내려면 당목 아래서 향을 피우고 기복행위를 하는데 이때 주민들이 폐백을 바친다. 부자는 옷감을 匹(필)로 낼 수 있지만 가난한 사람들은 옷감을 조금씩밖에 내지 못한다. 그래서 다양한 색깔의 옷감이 당목에 걸리게 된다. 시베리아에서 당목은 檀君神話에서 단군이 탄생하는 神檀樹 같은 것이고 신라 金閼知의 탄생장소인 鷄林과 같이 지도자의 탄생과 관계 있는 宇宙木이다. 한국 무당들의 옷이 알록달록한 이유는 당목에 바쳐진 여러 색깔의 옷감을 꿰매서 옷을 만들던 전통이 이어져 내려온 것이라고 한다. 민속학자 김광언 교수의 해석이다. 그럴 듯하다. 하지만 조선시대 포도대장의 제복도 붉은색, 노랑색, 검은색 천을 섞어서 알록달록하게 만들었고 어린이들의 색동 저고리도 여러 가지 색의 천으로 만들었는데 그 이유가 당목에 걸렸던 여러 색의 폐백과 관련이 있을까. 이 문제는 나중에 또 고민하기로 하자. 차르 황제 시절의 舊러시아는 정력적으로 시베리아를 개척해 나갔다. 사람이 별로 살지 않는 땅인데다가 일년의 절반이상이 눈으로 덮여 있는 땅이니까 기본적으로 농업인들이었던 슬라브 사람들의 생각으로는 쓸모 없는 땅이었음에 틀림없었다. 그러나 콜럼버스의 지리상의 발견과 기계문명 발달은 광업자원의 필요를 낳았다. 따라서 제국주의 시대의 영토확장의 추세에 따라 버려졌던 시베리아도 정복의 대상이 되었다.  시비르는 원래 종족의 이름이다. 투르크 몽골계의 민족으로 元나라 때 기록으로는 昔必兒(석필아)이다. 15세기에 망할 때까지 말 타고 날이 휜 장검을 휘두르던 민족으로 동유럽의 여러 나라 사람들을 공포의 도가니로 몰아 넣던 민족이다. 시비르族이 휘두르던 칼의 이름을 따라 시비르 劍이 생겼고 혹시 추측이지만 펜싱경기의 사브르(Sabre)도 여기서 유래하지 않았을까 생각된다. 실제로 시비르 族의 직계 후손이라고 믿고 있는 헝가리 사람들은 부다페스트 국립박물관에 시비르 검을 잘 보관하고 있었다. 舊러시아가 제일 먼저 개척한 땅은 바이칼 지방의 이르쿠츠크였다. 강인한 코사크인들을 시켜 눈과 자작나무로 덮인 땅을 개척하고 통나무로 성곽을 둘러막고 도시를 만들기 시작하였다. 1661년의 일이다. 원주민인 브리야트族과 에벵키族들의 강력한 저항이 있었겠지만 농경민족들의 토지 사랑과는 달리 유목민족들의 이동생활의 전통은 금세 이르쿠츠크를 그들에게 내어주고 다른 곳으로 이동하였음직하다. 露日 전쟁 때 시베리아 횡단 열차는 이르쿠츠크까지만 연결되어 있었다. 급하게 병력과 무기를 극동까지 수송해야 했다. 남북으로 기다란 바이칼 호수를 우회하여 철도를 건설할 시간이 없었다. 급한 마음에 호수 위에 배를 띄워 연결해 舟艇橋(주정교)를 놓고 철도를 연결하였다. 겨울에는 얼음 위로 임시 철로를 깔고 人馬를 수송하다가 얼음이 깨어지는 바람에 크게 낭패를 당한 사건을 영화를 통해 본적이 있다. 바이칼의 명칭에 대하여는 여러 가지 설이 있다. 어떤 원로 한국학자는 白卵(백란), 즉 백알에서 유래하였을 것이라는 그럴 듯한 해석을 하였지만 역시 아마추어 수준이다. 바이칼은 브리야트 말로는 물고기가 가득 찬 호수라는 뜻이고, 알타이語로는 榮光(영광)의 바다라는 의미이다. 아마도 영광의 바다 또는 영혼의 바다쯤으로 해석하는 게 이 지역 주변 여러 민족들의 바이칼에 대한 경외심에 합당한 해석일 것이다. 앞서 말했듯이 바이칼 지역의 두 개의 중심 민족인 브리야트族과 에벵키族의 샤먼 복장은 그대로 신라 왕족들의 祭服(제복)의 원형을 설명하고 있는 듯하여 충분히 시간을 잡고 사진촬영과 스케치를 하였다. 특히 등과 가슴에 달려 있는 새들과 물고기의 수까지도 꼼꼼히 적었고, 화살촉이나, 낚시바늘이 달려 있는 위치까지도 기록하느라고 여러 날이 소모되었다. 게다가 고고학 유물의 사진 자료를 팔지 않아서 일일이 유리창을 통하여 사진을 찍느라고 촬영 비용과 시간을 허비하지 않을 수 없었다. 박물관을 떠나기 전에 뮤지엄 숍에서 팔고 있는 에벵키族의 샤먼 인형을 샀다. 소련 시절로서는 아주 비싼 가격을 요구하였지만 연구 자료라서 거금을 쾌척해야 했다. 이르쿠츠크를 떠난 비행기가 거의 2시간을 북쪽으로 날아가야 야쿠티아에 도착한다. 완전히 북극지방이다. 저녁 때였는데도 白夜(백야) 현상으로 한낮처럼 환했다. 비행기에서 내려다보이는 땅에는 산도 나무도 없는 평지에 개울과 늪지뿐이다 강들은 초가을부터 얼어붙어 글자 그대로 凍土(동토)가 되었다가 다음해 여름이 되어야 녹는다. 녹은 개울물들은 북쪽으로 흐르는 레나江에 합쳐진다 수도인 야쿠츠크를 중심으로 100만 명의 인구가 310만km2에 흩어져 살고 있으니 사람이 별로 보이지 않을 수밖에 없겠다. 국토의 60%는 타이가(森林)이고 40%가 툰드라이다. 내가 도착한 7월에는 짧은 여름을 한껏 즐기려는 듯이 강물이 소리를 내어 흐르고 풀밭에 들꽃들이 흐드러지게 피어 있었다. 도시라고는 페인트도 칠하지 않은 목조건물들이 모여 있는 것이 전부다. 그래도 야쿠티아는 나에게는 오랫동안의 매력의 땅이었다. 나는 이 곳에서 인문학 연구의 황금 鑛脈(광맥)을 찾으러 온 사람이 되었다. 왜냐하면 산업화하지 않은 원주민들이 많이 살고 있는 땅이고 그 원주민들이 따지고 보면 한민족과 유전인자가 가장 비슷한 브리야트族에서 파생한 사람들이기 때문이다. 1991년에 조선일보가 기획한 대륙탐사 일원으로 바이칼에 왔을 때도 야쿠티아까지 가고 싶었지만 일행이 여럿이어서 모두 관심이 달랐다. 그래서 나 혼자만 야쿠티아를 보러 가겠다고 주장하기가 어려웠다. 내가 야쿠티아에 대하여 특별한 관심을 갖게 된 배경에는 여러 가지 이유가 작용하였다. 1970년대에 영어로 출판된 알렉시에브 교수의 야쿠티아 보고서를 런던에서 사게 되었다. 철의 장막 속에 꽁꽁 숨어있던 정보를 보여준 귀한 내용이었다. 고고학 시대의 유물이나 현재 사용되고 있는 민속품이나 차이가 별로 나지 않는 考古 민속적인 내용이었다. 그 후 일본 학자들의 체질인류학적 연구에 한국인과 유전인자가 가장 가까운 종족이 바이칼 지방의 브리야트族이라는 내용에 접하게 되었다. 내용인즉, 혈액 속에 GM 유전자 중 AB3 FD라는 유전자는 몽골로이드의 특징인데 브리야트族이 가장 많이 갖고 있다는 것이다. 그런데 야쿠트族이 바로 브리야트族의 일파라는 것이다. 러시아 시절의 황제에게 대항하던 수많은 젊은 귀족들이 바이칼 지방으로 강제 流刑 당한 이래 슬라브族들의 바이칼 이주가 시작되었고, 바이칼 원주민들의 문화는 급속히 슬라브 문화에 동화되고 말았다. 게다가 공산주의 통치에 대항세력이 될 가능성이 있는 토착문화의 중심인물인 샤먼들을 모조리 학살하고부터 원주민들은 사방으로 흩어져 모래 속에 물 스며들 듯이 사라지고 말았다. 이런 현상은 역사시대에도 있었다. 기원 전 3세기부터 중국의 秦(진)나라와 漢(한)나라가 중원 땅을 제패하고 흉노, 즉 몽골족들을 위협하였을 때 몽골인들은 미련 없이 다른 草地(초지)를 찾아 이동하고 말았다. 이때 흉노의 일파가 서쪽으로 옮겨가서 박트리아 세력과 합쳤고, 동쪽으로는 辰韓(진한) 땅으로 내려와서 신라를 형성하는 중심 세력이 되기도 하였다. 이 문제는 후에 따로 말하겠다. 10세기 때 중국의 唐(당)이 천하를 제패하고 제국을 세워 주변민족을 압도하자 돌궐族들이 서쪽으로 이동하여 오늘날 소아시아의 아나톨리아(터키)로 들어갈 때쯤 브리야트族의 일파가 북쪽으로 이민하여 야쿠티아 지방까지 밀려 나가게 되었다.  야쿠티아는 러시아式 이름이다. 이 지역 토착주민들은 자신들을 사하(Caxa) 族이라고 부른다. 공화국 이름도 사하공화국이다. 사하라는 말 의 뜻은 해 돋는 땅이다. 아마도 사하族이 동쪽으로부터 이민해 온 모양이다. 이곳 사람들의 인상은 몽골계로 검은 눈에 매부리코를 한 사람들이 섞여 있어서 동양인들과 서양계통 사람들의 혼혈이 있었음이 보인다. 사하 언어는 터키語 계통이고 말과 소를 기르며 산다. 북극지방에서는 순록의 사육과 어로, 수렵을 병행하고 있었다. 러시아 이후로 점차 농업기술을 받아들이고 있다. 먼저 박물관으로 갔다. 옛날 교회 건물이었던 목조 건물을 개조하여 박물관으로 쓰고 있었다. 역시 소련의 영향으로 考古品(고고품)과 민속품이 함께 어우러져 토착민의 과거생활을 설명해 주고 있었다. 박제된 白馬(백마) 한 마리가 있었다. 다리가 짧은 몽골마 계통이었다. 성스러운 장소를 표시하는 禁(금)줄을 띄우고 줄에는 색깔 있는 헝겊을 달아 놓았다. 마치 우리 민속에 聖所(성소)나 잡인의 출입을 금하는 곳에 금줄을 쳐놓은 것을 연상시켰다. 고고학적인 증거에 의하면 야생의 말이 사람에게 사육되기 시작한 것은 청동기 시대부터이다. 그 이전에는 말이란 사람에게 사냥의 대상이었을 뿐이었다. 스페인에 있는 알타미라 동굴벽화에 처음으로 등장하는 후기 구석기 시대의 古代馬(고대마·Bison)는 飼育馬(사육마)가 아니었다. 실제로 나는 몽골인들이 말을 사육하면서 멋대로 달아나는 말을 목동이 말을 타고 뒤따라 가면서 장대 끝에 달린 올가미로 잡아채어 쓰러뜨리는 장면을 본 적이 있다. 그 광경은 세월이 흘러도 기억에서 지워지지 않고 선명하게 남아 있는 명화의 한 장면처럼 생생하다. 목동의 능숙한 기마술과 올가미를 거는 순간이 스톱 모션처럼 살아난다. 이 이야기는 나중에 따로 하자. 여기서 白馬는 정의로운 통치자가 타는 말이고 하늘을 날아다니는 신성한 말이다. 그리스 신화에는 날개 달린 말이 가뭄에 우물을 찾아주는 페가수스(Pegasus)가 있고, 페르시아 신화에서 善神(선신)은 白馬를 타고 惡神(악신)은 黑馬(흑마)를 탄다. 즉 하얀색은 善(선)이고 正義(정의)라는 생각이다. 카자흐스탄의 이씩 지방에서 발굴된 스키타이 말기 때(BC 3세기) 고분의 주인공은 흰말을 타고 지휘하고 있는 모습이었다. 카자흐스탄 국립박물관이 복원한 그림을 전시하고 있었다. 신라의 박혁거세도 白馬가 羅井(나정)에 놓고 간 커다란 알에서 태어났다. 그 말은 박혁거세를 땅에다 내려주고 홀연히 하늘로 날아가 버렸다. 경주 신라왕의 무덤에서는 白馬가 구름을 가르며 힘차게 뛰고 있는 모습이 그려진 障泥(장니)가 발견되었다. 그래서 그 고분을 天馬塚(천마총)이라고 부르게 되었다. 白馬는 이렇게 정통성을 갖춘 통치자를 상징하는 기마민족들의 善神이다.  말과 白樺(백화)나무가 어우러져 있는 곳에 여러 개의 솟대들이 박물관에 전시돼 있었다. 어느 솟대 위에는 까마귀가 한 마리 앉아 있고, 어느 솟대 위에는 여러 마리의 새가 앉아 있었다. 까마귀는 큰 몸집이고 여러 마리의 새들은 몸집이 작은 잡새들이었다. 솟대는 중앙아시아로부터 北아시아를 거쳐 한반도와 일본에 걸치는 실로 광범위한 지역에서 골고루 발견되는 민속현상이다. 우리나라의 경우 강릉 端午祭(단오제) 때 만들어 세우는 솟대 위에는 세 마리의 새가 앉는 게 보편적인 현상이고, 신라 서봉총 北墳(북분)에서 발견된 여인의 금관 위에도 세 마리의 새가 장식되어 있다는 것은 앞서도 이야기하였다. 솟대는 나무(宇宙木 또는 生命木)이고 솟대 위에 앉아있는 새는 인간의 생명 또는 영혼을 인도하는 파일럿이다. 아시아 원주민들에게는 새가 사람의 생명을 하늘로부터 가져오고 사람이 죽으면 영혼을 다시 하늘나라로 가져간다는 믿음이 있어 왔다. 즉 영특한 인물은 신성한 나무 밑에서 기도하는 여인에게 하늘의 절대자가 새를 통하여 보내는 정령으로 인해 탄생한다는 이야기는 月刊朝鮮 9월호에서도 이야기하였다. 신라의 김알지가 계림에서 童子로 발견되었을 때도 새들이 지저귀었다고 하며, 毗處王(비처왕, 일명 炤智王) 때인 488년 왕을 시해하려던 사람과 궁녀가 간통하는 것을 알려주는 사람을 만나도록 인도하는 까마귀 이야기가 바로 그것이다(三國遺事 射琴匣). 경남 진주 옥전리의 가야고분에서 발견된 금속장식에도 여러 마리의 새가 앉아 있어서 통치자의 탄생과 죽음에 새가 등장하는 것을 알 수 있다.  아시아인들의 새 이야기를 조금 더 해보자. 고고학 유물로 가장 큰 새는 인도네시아의 가루다(Garuda)일 것이다. 상상의 새이지만 얼마나 큰지 날개를 펴면 태양을 가려 세계가 암흑이 된다는 神鳥(신조)이다. 그래서 발리 섬에 있는 아주 오래된 힌두교 사원의 정문은 가루다가 날개를 편 모양으로 두 기둥을 삼고 있다. 이 조각은 현대의 여러 조각가들이 모방하여 자카르타의 중심부에도 雄姿(웅자)를 보이고 있고, 그것을 본딴 듯한 조각이 우리나라 천안의 독립기념관에도 서있게 되었다. 그러나 한국인의 마음속의 새는 태양 속에 사는 까마귀인 三足烏(삼족오)에서부터 솟대 위의 새들인 오리, 원앙, 기러기 등이다. 四神圖(사신도)에서 북방을 상징하는 玄武(현무)에 대칭되는 남방의 새는 朱雀(주작)이다. 그러나 주작은 미안하게도 한국인의 솟대 위에 앉는 새가 아니다. 솟대 위의 새들은 모두 철새이고 北向하여 앉아 있다. 왜 한국의 솟대 위의 새들은 모두 北向하고 있나? 그들의 고향이 추운 북쪽지방이기 때문이다. 겨울을 지나기 위하여 잠시 越冬(월동)하러 왔다가 고향으로 돌아가는 새들에게 간절한 소원을 실어 보내는 과정이 솟대로 표현되는 것이다. 그런 기복행위를 하는 한국사람들 중에는 한 번도 가보지 못한 北國(북국)이 마음의 고향인 사람들이 많은 모양이다. 여기서 북국은 어디일까? 아마도 少昊國(소호국)일 가능성이 있다.  少昊國. 즉 작은 하늘나라는 어떤 나라인가? 少昊는 중국 고전인 山海經(산해경)에 등장하는 인물로 西方(서방)의 神이다. 소호는 皇娥(황아)라는 선녀의 아들이다. 황아는 베를 짜는 여인으로 뗏목을 타고 은하를 저어나가 窮桑(궁상)이라는 뽕나무 밑에서 白帝(백제)라는 소년을 만나 사귀었다. 이때 그들이 타고 놀던 뗏목의 돛대 위에 옥으로 깎은 비둘기를 달아놓아 방향을 잃지 않게 하였다. 황아와 백제의 사랑의 결실로 태어난 인물이 바로 소호이다. 뽕나무 아래서 태어났다고 하여 일명 窮桑氏(궁상씨)라고도 한다. 소호는 장성하여 고향을 떠나 동방의 바다 밖으로 가서 나라를 세우고 소호국이라는 이름을 붙였다. 소호국에서는 모든 公卿大夫(공경대부)가 각종의 새(鳥)였다. 즉 소호국은 새의 왕국이었다. 조금 긴 이야기를 소개한 이유는 이 내용에서 한국 고대사의 주인공들의 탄생신화와 한국인들의 민속을 연구하는 데 결정적인 자료가 있기 때문이다. 앞서도 이야기하였지만 신라 金씨의 조상인 김알지는 계림이라는 나무에서 발견되고 알지의 탄생을 기뻐하여 새들이 노래하고 동물들이 뛰놀았다고 한다(삼국유사). 또 황아의 배의 돛대 위에 달린 玉鳥(옥새)는 앞서 말한 가야시대의 玉田(옥전)고분에서 발굴된 철제 무기에 조각되어 있는 새들의 바로 그 모티브가 신라 문화의 영향을 받은 일본 나라의 후지노키 고분에서 발견된 금동관에서 돛단배 위에 앉아 있는 새들의 모습으로 형상화되어 있다. 통치자의 탄생장면 배경에는 나무와 새가 기본적으로 등장하고 때로는 돛단배도 등장하는 내용은 山海經의 소호의 탄생을 설명하는 것이다. 신라, 가야, 倭(왜)의 지배층의 마음속에 왜 서방신인 소호의 탄생신화가 깊이 뿌리 박고 있을까? 그것은 말할 것도 없이 신라, 가야, 倭의 지배층들이 北아시아의 주민들과 같은 생각을 갖고 있던 사람들이었고, 더 자세하게 말한다면 신라, 가야, 倭의 지배층들의 조상이 소호의 신화가 생겨난 중국 서북방 어느 곳에서 이주해 온 사람들이라는 설명이다. 다시 말하면 에가미 나미오(江上波夫) 교수의 기마민족 일본 정복설의 내용이 신화와 민속으로도 증명되는 것이다. 東京대학의 에가미 교수는 일본이 패전하여 의기 소침해 있을 때 기원 전 3세기부터 아시아 대륙에 살던 기마민족이 일본열도를 침입하였다는 학설을 내놓아 일본을 충격으로 몰아간 사건을 일으켰다. 기마민족의 이동은 한반도를 거치지 않고는 불가능한 일이며 기마 민족들의 신화가 한국의 신라와 가야를 거쳐 일본으로 간 것은 너무도 자연스러운 일이다. 알타이에서 발굴된 얼음 공주라는 귀족여인의 미라가 있다. 2000년이 넘었지만 얼음으로 싸여 있었기 때문에 원상을 복원해 볼 수 있었다. 이 여인은 머리카락을 높게 빗어 솟대 모양을 하고 거기에다 13마리의 금제 새(鳥)를 장식하고 있었다. 이 새들도 황아의 뗏목에 달렸던 새나, 서봉총 금관에 달렸던 새들과 마찬가지로 유목민족의 민속신앙을 설명하고 있는 것이다.  단풍이 곱게 물든 백화나무가 백마의 흰 빛깔과 어울리게 배치해 놓았는데 단풍든 백화나무의 잎새가 내 눈길을 잡아끌었다. 그 빛깔은 황금색이었다. 그 잎새의 모양은 신라금관에 달려 있는 瓔珞(영락)과 똑 같았다. 개 눈에는 무엇만 보인다고, 고고학자의 눈에는 황금색의 백화나무 잎새가 순금제 영락으로 보이는 걸 어찌하랴. 사실 신라와 가야에서 발견되는 금관이나 금동관 디자인의 모티브는 나무이다. 그러니 당연하게 잎새가 달린 것이고 때로는 열매인 曲玉(곡옥)도 매달리게 되는 게 무엇이 이상한가. 신라의 國名도 일본어로는 「하얀 나무」(白木·시라기)가 될 만큼 신라인의 마음속의 토템으로 굳어 있는 백화나무의 잎새가 금관에 달리는 것이 하나도 이상할 게 없다. 이 이야기는 따로 자세하게 하겠다.  솟대가 군집한 바로 옆에 특이한 솟대가 있었다. 기둥 하나 위에 가로로 올려놓은 나무 위에 새들 대신 여러 개의 술잔이 꽂혀 있는 것이 보였다. 자세히 보니 그 술잔들은 모두 밑이 뾰족한 모양으로 동물의 뿔처럼 생겼다. 이 술잔이 바로 기마민족들의 角杯(각배)였다. 각배는 그리스語로 「Rhyton」이라는 제사용 술잔인데 이스라엘 민족, 스키타이族에서부터 아시아의 기마민족 문화가 퍼진 全지역에서 유행한 술잔이다. 한국에서는 신라와 가야 지역에서만 발견되는 독특한 것이다. 부산 福泉洞(복천동) 가야고분에서 발굴된 馬頭(마두) 장식 각배는 국가 보물로 지정되어 있는데 말머리와 角杯가 어우러진 걸작품이다. 그런 角杯가 솟대 위에 꽂혀 있었다. 내가 지코프 미하일로비라는 박물관 직원에게 묻기도 전에 그가 설명하였다. 『하늘에 제사 지낼 때 쿠무스(Kymus·馬乳酒)를 따라 놓는 잔들입니다』 마유주는 말의 젖을 발효시켜서 만드는 유목민들의 독특한 술로서 막걸리 빛깔에 맛도 쉰 막걸리와 비슷하다. 기마민족이 사는 곳에는 어디라도 쿠무스가 준비되어있어서 나도 몽골에서 처음 마셨을 때는 약간 거부감이 있었다. 그러나 그 후 카자흐스탄과 알타이를 답사하면서 여러 번 마시게 되어 점점 익숙해졌다. 다만 주의해야 할 점은 쿠무스가 생각보다 독해서 막걸리 마시듯이 벌떡 벌떡 받아 마셨다가는 다음날 고생하게 된다. 乳製品에 익숙하지 않은 사람들에게는 조심스럽지만 나는 한 두어 사발까지는 견딜 만했다. 다시 야쿠티아의 박물관을 살펴보자. 솟대 위의 새들은 크기가 달랐다. 커다란 까마귀는 한 개의 솟대 위에 한 마리가 앉아 있고 작은 새들은 한 솟대 위에 여러 마리가 줄지어 앉아 있었다. 소호국에 있었다는 공경대부의 모습이었다. ―까마귀를 야쿠트語로 무어라고 발음합니까. 내 질문에 지코프는 안경을 고쳐 쓰더니 내 수첩에 영어로 적어 주었다. 그는 「Sol」이라고 쓰고 발음은 「소르」라고 하였다. 솔은 라틴어로 태양을 의미한다. 동양에서는 태양 속에 세 발 달린 검은 까마귀가 살고 있다고 믿는다. 즉 까마귀와 태양은 동서양 모두 同義語인 셈이다. 그리고 소르는 샤먼의 조상이라고 한다. 그래서 야쿠트 사람들은 절대로 까마귀를 죽이지 않는다고 한다.  까마귀는 장수와 지혜의 상징이라고 한다. 까마귀가 새들 중에 제왕적인 대접을 받는 또 하나의 이유는 人肉(인육)을 먹기 때문이다. 알타이 문화권에는 아직도 鳥葬(조장)의 민속이 있다. 鳥葬은 글자 그대로 사람의 시신을 새를 통하여 하늘나라로 보내는 엄숙한 의식이다. 까마귀 또는 독수리가 내려와 쪼아먹는다. 특히 전통적인 샤먼의 주검이나 후대에 유행하는 라마교 승려의 주검은 철저하게 鳥葬으로 처리되는 전통이 계속되고 있다. 토착인들의 믿음으론 원래 인간의 생명은 하늘에서 새를 통하여 내려온 것이다. 그러니 육신이 죽고 나면 영혼이라도 고향으로 돌아가야 하는 것 아닌가. 그래서 새들을 이용하여 영혼을 고향인 하늘나라로 돌려보내는 의식이다. 서기 3세기 때 사람인 陳壽(진수)가 쓴 三國志(삼국지)에 弁辰(변진), 즉 伽倻(가야)에서 대가(大家·족장)가 죽으면 집 앞에 커다란 새의 날개를 건다. 영혼을 하늘로 인도하라는 뜻이라고 기록되어 있다. 신라 왕족 여인의 무덤인 서봉총에서 발굴된 금관의 굴레모자(內帽)의 정수리에 앉아 있는 세 마리의 새도 주인공의 영혼을 하늘로 인도하는 파일럿이 아니고 무엇인가.  鳥葬이 현대인들의 의식으로는 끔찍하게 여겨질 것이지만 막상 그런 민족들의 입장이 되어 관찰한다면 死者의 영혼을 하늘로 귀환시키는 의식의 극치이다. 오래 전 몽골의 새벽 안개 속에서 라마승의 鳥葬을 목격하고 나도 한 두어 시간쯤 식욕을 잃은 적이 있지만 인류학적 체험의 최고 경지였다. 까마귀 이야기가 조금 길어졌다. 다음날 까마귀와 白馬가 어우러지는 장면을 만났다. 짧은 여름을 한껏 즐기고 있는 북극지방의 우윳빛 강물이 내려다보이는 언덕에서 원주민의 무당춤이 實演(실연)되었다. 사하族 무당춤의 인간문화재 격인 포드로프 아프나시 세묘노비치(63)라는 이름의 무용수가 보여주었다. 이 사람은 전통적인 무당춤 기능 보유자로서 한국으로 친다면 人間文化財에 해당되는 인물로 세계 여러 나라의 민속축제 때에 초대받는 유명한 인사였다. 무용수가 가죽 두루마기를 입고 늙은 당목 밑에 섰다. 그는 왼손에 가죽 북, 오른손에 북채를 들고 있었다. 무당은 성냥을 꺼내 마른나무 가지로 불을 피웠다. 그 불길 위에다 동물의 털을 태웠다. 白馬의 꼬리털이라고 하였다. 독특한 냄새가 나무를 타고 올라가 주위로 퍼져나갔다. 타오르는 불길 위에 술을 한 잔 뿌리자 술 향기와 말의 꼬리 털이 타는 냄새가 섞여 묘한 향기가 되었다. 무당이 움직일 때마다 가죽 두루마기에 달려 있는 금속제 장식들이 소리를 냈다. 가슴에는 오리 모양의 새와 창(槍)들이 달렸고 등에는 여러 개의 방울이 달렸다. 두루마기의 소매에는 가죽끈을 여러 줄 달아매어 팔을 벌리면 새가 날개를 편 모양이 되게 하였다. 이윽고 무당이 노래를 시작하였다. 주문인지 단순한 소리인지 불분명하였다. 나중에 알게 된 일이지만 1930년대부터 舊소련이 자행한 무당 말살 정책 때문에 무당의 주문을 암송하는 사람이 거의 없다고 한다. 그러니 무용수가 주문을 확실하게 전달할 수가 없었을 것이다. 무당이 북을 치며 하늘을 향해 소리 질렀다. 『아, 아, 아, 두둥, 두둥, 으암, 으암』 그리고 날카로운 휘파람 소리를 냈다. 몸을 세차게 흔들며 새가 날아오르는 춤을 추기 시작하였다. 동시에 까악, 까악하는 까마귀 울음소리를 냈다. 우리나라의 鶴舞(학춤)처럼 겅중겅중 뛰면서 주문을 말하였다. 사하族의 말이 아니라 러시아語였다. 동행하던 카자흐스탄 출신 게르만 김씨가 알아듣고 통역해 주었다. 『외국인들이 왔다 이 땅에 처음 왔다. 木神(목신)은 나쁘게 생각하지 마라. 까마귀 神이여, 여행자들의 신변을 보살펴다오』 무당춤은 약 한 시간 가량 계속되었다. 땀을 뻘뻘 흘리는 무용수의 모습은 엑스타시(Ecstasy)에 몰입한 경지로 보였다. 춤을 끝낸 무당이 허리를 숙여 사방에 절을 하고 있을 때였다. 절실한 무당의 기도가 정말 하늘에 전달되었는지 실제로 커다란 까마귀 한 마리가 우리가 있던 당목 위를 천천히 선회하고 있었다. 말의 꼬리털이 타는 냄새를 맡고 날아온 모양이었다. 말과 까마귀와 사람이 높은 나무를 통하여 交感(교감)하는 순간이었다. 5세기 때 신라에서는 금관이 활발하게 제작되었다. 뿐만 아니라 허리띠에도 순금제 장식을 10여 가지 정도 다는 게 유행하였다. 바로 그때 인물인 鳥生夫人(조생부인)은 자비왕(慈悲麻立干)의 여동생이고 지증왕(智證麻立干)의 生母(생모)이다. 鳥生은 祭官(제관)이었다. 5세기 신라 제관의 복장은 분명하게도 사하族의 두루마기 차림에 曲玉, 물고기, 칼, 숫돌, 매미 등 온갖 장식을 주렁주렁 달고 있지 않았나. 鳥生부인이 환생하여 그 여러 가지 장식들의 의미를 궁금하게 생각하고 있는 우리들에게 속시원하게 설명해 준다면 얼마나 좋을까.(계속)● |

'History vs Truth > Oriental' 카테고리의 다른 글

| ⑤ 신라王들의 고민 (1) | 2007.05.04 |

|---|---|

| ④ 韓民族의 뿌리를 찾아서 - 馬ㆍ角杯ㆍ麻立干 (0) | 2007.05.04 |

| ② 바이칼 호숫가의 자작나무숲, 그리고 新羅 金氏의 뿌리 (0) | 2007.05.04 |

| ① 그리스-알타이-신라를 이어 준 汗血馬의 질주 (0) | 2007.05.04 |

| 한단고기에 대한 견해 (2) | 2006.10.09 |